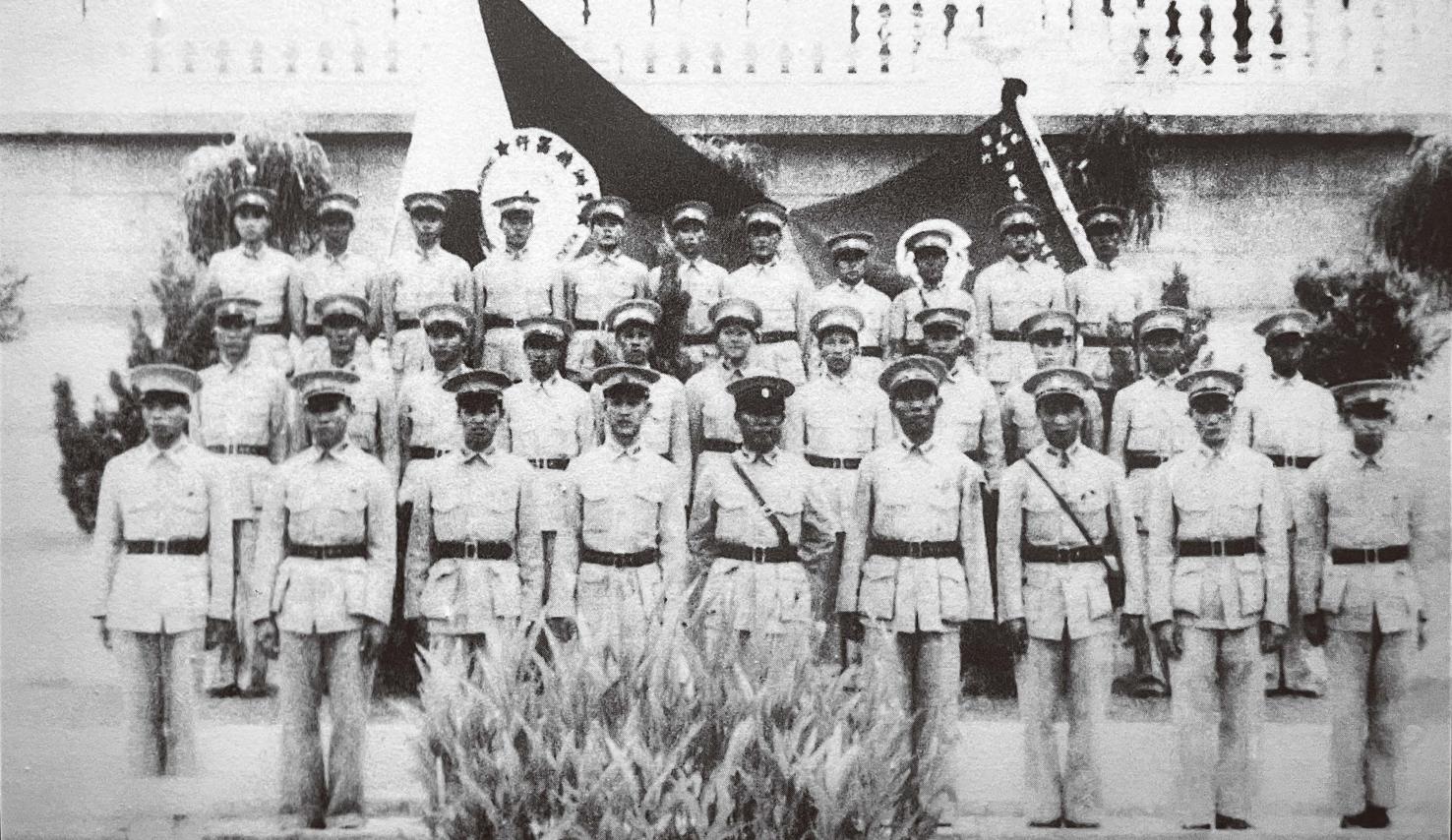

1939年2月,檳城機器行歡送回國服務(wù)機藝工程隊一行32人,二排左六為李月美。

李月美(1918年—1968年) 又名李月眉,女,出生于檳城(今屬馬來西亞)的一個華僑家庭,原籍廣東臺山。1938年底加入檳城機器行回國服務(wù)機藝工程隊,女扮男裝參加滇緬公路運輸工作。

云南瑞麗的畹町,是中緬邊境的一個小鎮(zhèn),也是滇緬公路中國段終點的所在地。不久前,《環(huán)球人物》記者來到這里,走進了南洋華僑機工回國抗日紀(jì)念館。

少有人注意的是,紀(jì)念館入口到出口正好有50級臺階——它代表著南洋華僑機工(以下簡稱南僑機工)日夜不休,通過滇緬公路搶運的50多萬噸軍需物資。展廳內(nèi),整齊陳列著泛黃的老照片、褪色的工裝、帶著銹跡的修車工具和一封封家書……墻上的地圖標(biāo)示著當(dāng)年的運輸路線,仿佛穿越時空。

2025年7月27日,一名小朋友站在南僑機工回國抗日紀(jì)念館“英雄墻”前。

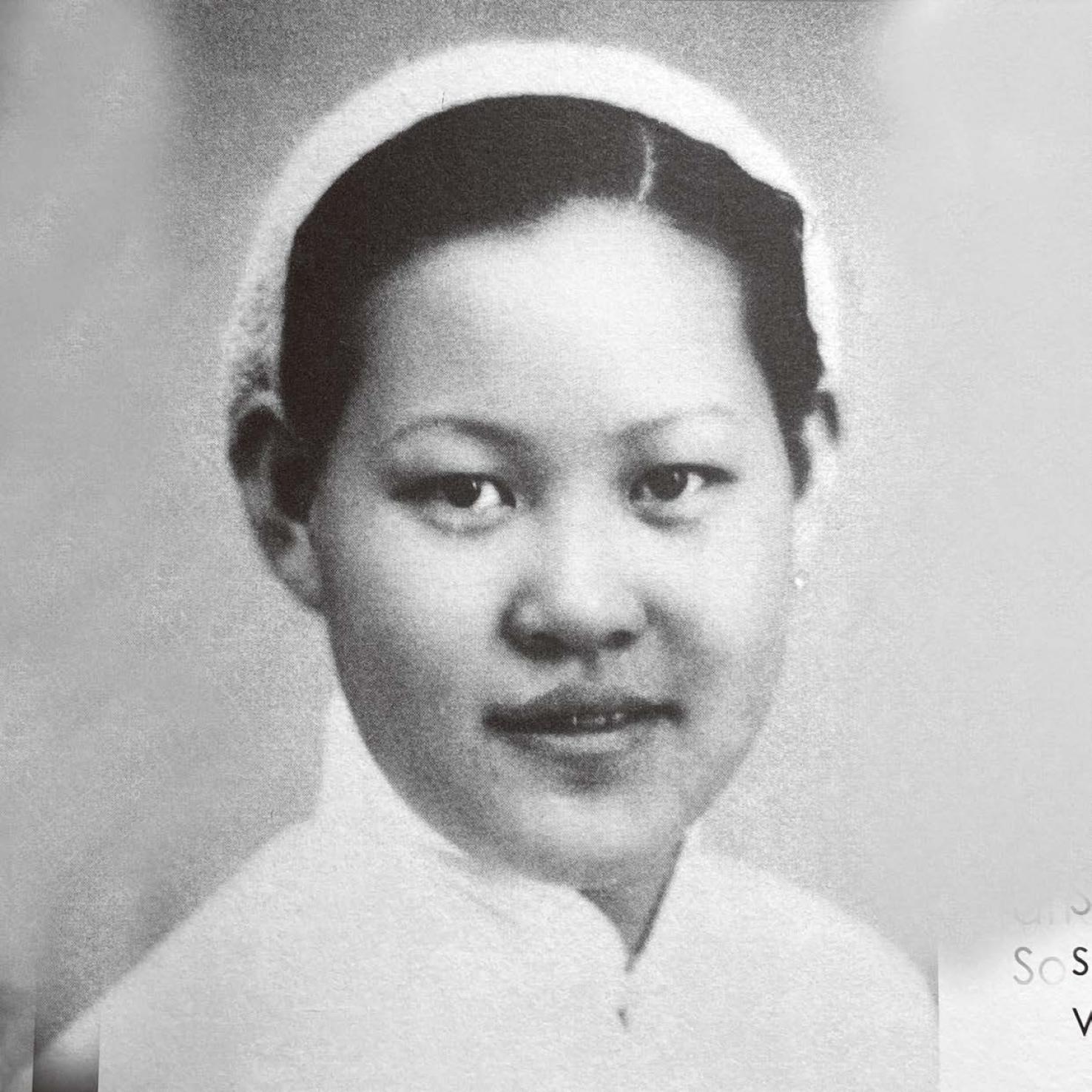

一整面“英雄墻”上,700位留有照片和名字的南僑機工注視著參觀者。眾多男性面孔中,一名梳著齊耳短發(fā)、笑意盈盈的女性格外醒目——她便是李月美,參與打通“抗戰(zhàn)生命線”的“當(dāng)代花木蘭”。

“我就是要吃苦才回祖國”

“號外號外,強鄰侵略,國祚危殆!”“復(fù)興民族,人人有責(zé),華僑責(zé)任尤為重大!”

1938年冬天的檳城,天氣一如既往地溫暖宜人,可在華僑華人群體里,焦灼憂慮的氣氛正在蔓延。戰(zhàn)場上的壞消息紛至沓來,祖國的華中、華東和華南地區(qū)相繼淪陷,全國95%的工業(yè)和50%的人口已落入敵手。

和父母一樣,李月美每天關(guān)注著戰(zhàn)事的進展。她剛滿20歲,個頭超過一米七,是一位英氣勃勃的女青年了。“國難當(dāng)頭,女子亦當(dāng)奮發(fā)效力。”七七事變以來,她經(jīng)常和要好的小姐妹走上街頭賣花籌款,支援祖國抗戰(zhàn)。

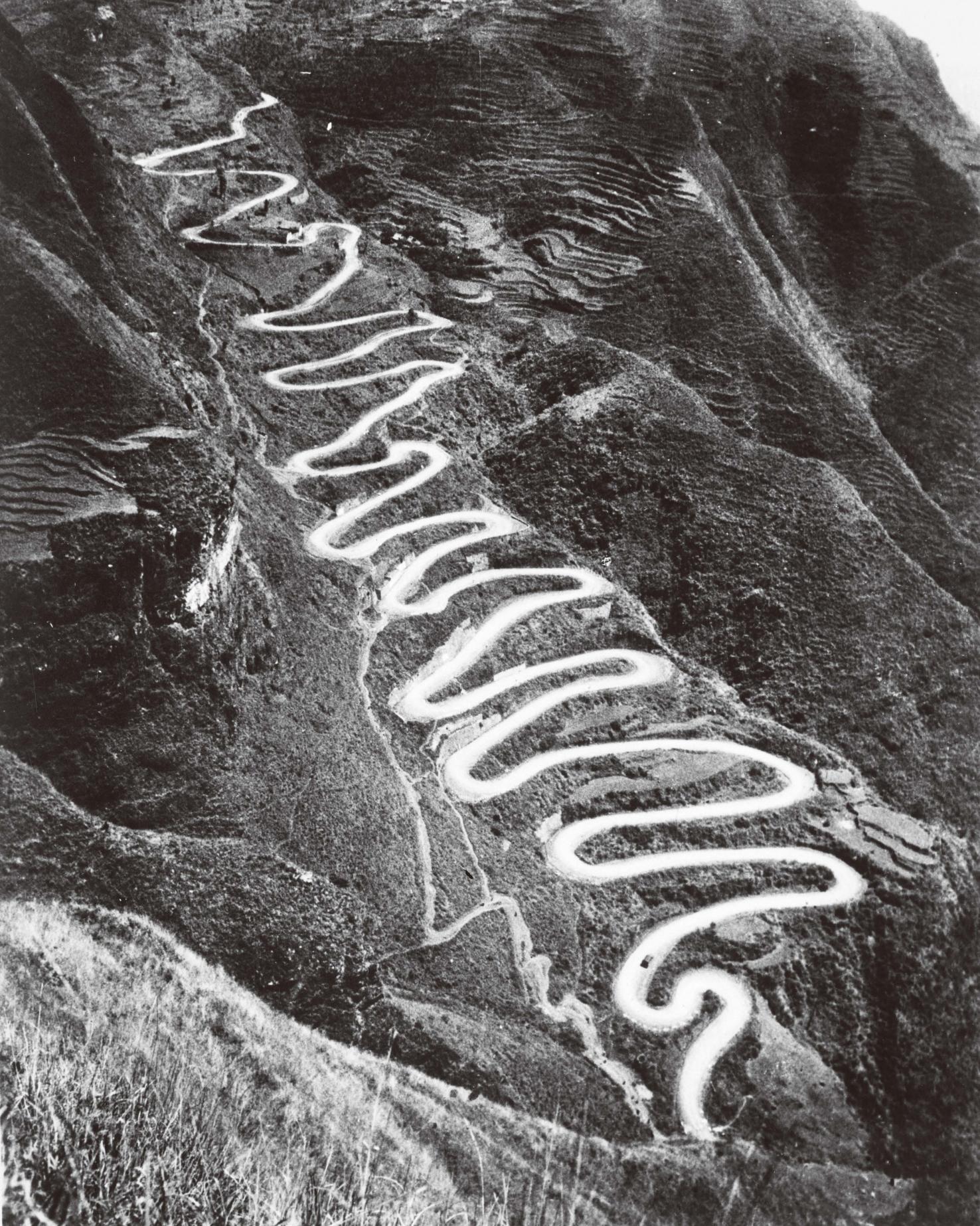

1944年6月的滇緬公路。

這天,檳城機器行的一則招募啟事引起了李月美的注意:“年齡20至40歲,品行良好,具有駕駛汽車及精于修車技術(shù)……”原來,中國東南海陸交通均被日軍切斷,搶修通車的滇緬公路成為大西南重要的“抗戰(zhàn)生命線”。幾千輛汽車和大批物資亟待上路,國民政府卻找不到足夠的司機和汽修工。南洋華僑領(lǐng)袖陳嘉庚于是發(fā)出《征募汽車修機駛機人員回國服務(wù)》通告。

讀完招募章程,李月美自覺各項身體條件都符合,可惜她既不會開車,也不會修車。“短時間內(nèi)精通修車,恐怕有困難。但開車嘛,問題不大!”她和朋友找來一輛21座的巴士,學(xué)了4個多小時已開得有模有樣,不久后就從車務(wù)局領(lǐng)到了駕駛執(zhí)照。

“我要報名!”李月美來到檳城機器行的報名點,卻被告知“不招女機工”。

“我會開車,身體好,中文流利!”

“那也不行,規(guī)定!”面對工作人員斬釘截鐵的答復(fù),李月美只好離開隊伍往外走。見到那些報名成功的男子,她忍不住投去羨慕又不甘的目光。

“一定要想辦法回國服務(wù)!”回到家里,看著身形與自己差不多的弟弟錦榮,李月美心生一計。幾天后,她剪去長發(fā),穿上弟弟的衣服,特意去了離家很遠(yuǎn)的一個報名點。

這一次,“男青年李月眉”報名成功了,成為最終被錄取的32人之一。出發(fā)前,醫(yī)生統(tǒng)一為隊員檢查身體,李月美的女性身份不再是秘密。不過,或許是李月美的堅定與機智打動了領(lǐng)隊,她“僥幸”留了下來。

身著統(tǒng)一制服的李月美。

回國服務(wù)機藝工程隊里出現(xiàn)“花木蘭”的消息,很快引起了《南洋商報》的注意。在征得領(lǐng)隊允許后,李月美接受了采訪。

“令尊和令堂對你這次的回國,表同意嗎?”

“當(dāng)然是同意的,而且我們兄弟姐妹共9人,就是為國家犧牲了一兩個,那有什么關(guān)系?”

《南洋商報》的記者又提到,華僑們生活優(yōu)渥,滇緬公路的條件卻是極其艱苦的。李月美從容地回答:“苦,我是不怕的,我就是要吃苦才回祖國,我為苦難的祖國來吃苦。”

“車在我們的手上,血在我們的胸膛”

1939年春,歷經(jīng)一個多月的顛簸,李月美隨隊來到了云南昆明。這里匯聚了從新加坡、馬來亞(今馬來西亞)、暹羅(今泰國)等地回國的大量愛國青年,至1939年8月累計達到3200余人,他們后來被統(tǒng)稱為南僑機工。

為工作方便,李月美仍以男性身份示人。她和同伴們首先接受編隊訓(xùn)練,白天苦練駕駛技術(shù),晚上擠在親手搭建的工棚里。昆明四季如春,但相較于檳城而言算是“寒冷”了,戰(zhàn)時物資緊缺,能御寒的也只有一條毛毯而已。口糧定量發(fā)放,吃飯時一聲哨響就馬上舉筷,幾分鐘后哨聲再響,沒吃飽也得放下碗筷起立集合。

南僑機工回國抗日紀(jì)念館陳列的滇緬公路運輸車輛。(本刊記者 劉舒揚/攝)

訓(xùn)練結(jié)束后,李月美被分配到貴州紅十字會。她迎來了艱巨的任務(wù):前往滇緬公路運輸物資。

滇緬公路修建期間,工人死亡率高達10%。自云南昆明至緬甸臘戍,全長1146公里的土黃色公路如長蛇般蜿蜒,有時寬度僅容一輛汽車通過,有時1分鐘內(nèi)盤旋五六圈。車行一路,要翻過海拔3000多米的橫斷山脈、怒山和高黎貢山;要橫跨水流湍急的漾濞江、瀾滄江和怒江;還要穿越亙古荒涼、人煙稀少的“煙瘴之地”。

廣東江門臺山市博物館研究員葉玉芳告訴《環(huán)球人物》記者,滇緬公路不僅險峻異常,還頻繁遭受日軍的轟炸與襲擊,而南僑機工任務(wù)緊迫,駕駛的是老舊車輛,還要超負(fù)荷運輸物資,進一步增加了運輸過程的危險性。

每次上路,對李月美的耐心和體力都是極大的考驗——稍有不慎,她就可能連人帶車摔到峭壁下或江水中,消失得無影無蹤。關(guān)于那些恐怖的深谷,機工間流傳著一句順口溜:“初一跌下去,十五未到底。”

滇緬公路為中國抗戰(zhàn)持續(xù)“輸血”,被日軍視為眼中釘。李月美養(yǎng)成了“千里眼”“順風(fēng)耳”,一旦發(fā)現(xiàn)日軍飛機前來,立即動作麻利地停車隱蔽。若時間有余,她還要用樹葉和泥土掩蓋車身。

路況糟糕加上時有轟炸,中途過夜或者等待搶修是常事。滇緬公路沿途分布著一些住宿點,但李月美和同事們一樣,大多數(shù)時候都睡在車廂里,防止車內(nèi)物資或汽車零件被偷。

李月美默默踐行著“吃苦”的諾言,從不嗟嘆埋怨。周遭的同事都覺得這位秀氣的青年勤勤懇懇、招人喜愛,幾乎沒人發(fā)覺她是女子。

在昆明訓(xùn)練期間,李月美和大家學(xué)唱了《出發(fā)歌》。有時候,驅(qū)車行駛在荒山之間,前方是仿佛永遠(yuǎn)也走不完的山路,她便會唱起這首歌來提神——

車在我們的手上,

血在我們的胸膛,

我們來捍衛(wèi)祖國,

我們奔赴沙場……

“李月美是誰?”

轉(zhuǎn)眼間來到了1940年,李月美已在滇緬公路上服務(wù)一年了。機工犧牲的消息不時傳來,李月美扼腕嘆息的同時,也提醒自己要加倍小心。

一天,行至一處急轉(zhuǎn)彎時,李月美不慎翻車,身負(fù)重傷、動彈不得。不知過了多久,沉重的倦意令她忍不住想要閉上雙眼時,一個聲音傳了過來:“你還好嗎?堅持住!”

來者名叫楊維銓,是一名祖籍海南的南僑機工。他將李月美從已經(jīng)變形的駕駛室里拖了出來,又帶著她馬不停蹄地趕到了醫(yī)院。

李月美的性命保住了,女性身份卻再次曝光。媒體稱她為“當(dāng)代花木蘭”,相關(guān)報道轟動一時,著名社會活動家何香凝題寫“巾幗英雄”相贈。不過,也因為身份曝光,康復(fù)后的李月美沒能繼續(xù)當(dāng)司機,而是到了機工衛(wèi)生所改當(dāng)護士,以另一種形式為滇緬公路服務(wù)。

南僑機工回國抗日紀(jì)念館館長羅云輝告訴《環(huán)球人物》記者,1938年以后,滇緬公路作為中國與外界聯(lián)系的唯一陸上通道,輸送了約90%的國際援華物資,包括武器、燃油、藥品、原材料、工業(yè)設(shè)備等,僅軍需物資就有50多萬噸。

“這些物資有力地支持了中國的持久抗戰(zhàn)。從1938年12月滇緬公路開始運輸,到1942年5月日本侵占緬甸為止的3年半時間里,除了英國主動切斷公路的3個月外,整條公路無法通行的時間只有13天10小時15分鐘。為了搶運,約1/3的南僑機工在路上為國捐軀。”羅云輝說。

在李月美的影響下,小她2歲的弟弟李錦榮也于1939年加入了第八批南僑機工服務(wù)團。幸運的是,姐弟倆都堅持到了抗戰(zhàn)勝利。“華僑機工李月美,熱心愛國,敵愾同仇,抗戰(zhàn)軍興,應(yīng)募服務(wù),前后七載,備致勤勞,應(yīng)予嘉獎……”拿著國民政府僑務(wù)委員會特頒發(fā)的獎狀,李月美百感交集,難掩熱淚。

想當(dāng)初離家時,父親已是天命之年,母親也年過四旬了。“該回去和二老以及兄弟姐妹們團聚了。”1946年,李月美踏上歸家的路,同行的還有楊維銓——那次生死營救后,兩人相交漸深,喜結(jié)連理。

全家團聚不久后,李月美和楊維銓前往緬甸定居。1954年,周恩來總理訪問緬甸,李月美作為華僑代表參加了座談會。聽聞李月美女扮男裝回國抗日的事跡,周總理連連稱贊:“巾幗英雄!”

在緬甸,李月美和楊維銓以經(jīng)營咖啡館為業(yè)。盡管日子過得富足安逸,她還是心系祖國。1965年,楊維銓留守緬甸,李月美和10個子女中的8個回到了中國居住。經(jīng)過一段時間的學(xué)習(xí),兒子善國和女兒玲美雙雙考上了北京外國語學(xué)院(今北京外國語大學(xué)),全家人高興極了。

出生于1948年的楊善國,如今已不在人世。其妻尹鳳娥記得,兩人相識之初,楊善國就自豪地說起,“母親是抗日英雄”。“他晚年時,家里有了智能音箱,每次想念母親,他就不厭其煩地問,李月美是誰?音箱就開始播報,‘李月美,1918年生……’”尹鳳娥告訴《環(huán)球人物》記者。

讓尹鳳娥欣慰的是,孩子們小時候覺得奶奶的事跡“太神奇,不可信,好像有點假”,但近年來也愿意沉下心去了解那段歷史了。

“我年齡大了,出行越來越吃力,過去由我參加的紀(jì)念活動,逐漸就交給他們代勞了。不管怎樣,要把南僑機工的精神一代接一代地傳承下去。”尹鳳娥說。

多年來,楊善國和手足一直有樁心事,就是為母親尋找失散的南洋親人。如今,牽頭人的擔(dān)子落到了尹鳳娥的肩上。“母親回國后,就和南洋失去了聯(lián)系。她有8個兄弟姐妹,總該有親人在的,可惜到現(xiàn)在還沒有找到。”

尹鳳娥想象過團聚的場景:可能是在海南,一起為李月美夫婦掃墓;也可能是在馬來西亞,共同尋訪祖屋的痕跡……“我們無意尋求幫助,只是想替母親問問,親人們生活得好不好?身體可還康健?”

抗戰(zhàn)勝利后,李月美(左一)返回檳城與家人團聚。

80多年前,也正是這種感情,支撐著李月美等3200余名南僑機工投身抗日救亡——不管相隔多遠(yuǎn),我們始終是一家人,榮辱與共,血濃于水。

責(zé)任編輯:邱小宸

責(zé)任編輯:邱小宸聲明:版權(quán)作品,未經(jīng)《環(huán)球人物》書面授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載,違者將被追究法律責(zé)任。

我要糾錯